Dalla "preistoria" riaffiora un'inchiesta giornalistica su appalti e infiltrazioni di Cosa Nostra, da Vito Ciancimino al conte Cassina e Bruno Contrada. Partendo dall'assassinio di Ninni Cassarà

di Marco Bazzi

Mentre preparavo la puntata di Matrioska dedicata alla mafia prendendo spunto dal trentesimo anniversario della strage di Capaci mi è capitato tra le mani un pezzo di “preistoria”: un’inchiesta che firmai nell’89 per il periodico Argomenti, che uscì in quegli anni per le edizioni Giornale del Popolo, quotidiano per il quale lavoravo da un anno, agli albori della mia carriera. Si intitolava “La pista svizzera sotto la Cupola”, dove “Cupola” stava ovviamente per Cosa Nostra.

In quelle dieci pagine raccontai una storia che, partendo da Palermo arrivava in Ticino, nell’epoca in cui il clan dei Corleonesi guidato da Totò Riina e Bernardo Provenzano aveva preso saldamente le redini di Cosa Nostra dopo aver vinto la sanguinosa faida con i Palermitani di Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo.

Erano gli anni che precedettero le stragi del ’92, su tutte Capaci e Via D’Amelio, dove morì Paolo Borsellino. La Svizzera e il Ticino erano terra di riciclaggio, e le banche erano un terminale finanziario per i soldi della mafia, perché a quell’epoca le “convenzioni di diligenza” e le verifiche che oggi conosciamo non erano nemmeno immaginabili.

Però, rileggendola dopo tanti anni, credo che questa storia abbia ancora un valore di attualità. In queste settimane abbiamo riacceso i fari dell’attenzione e della preoccupazione pubbliche sui rischi delle infiltrazioni mafiose, e criminali in genere, anche nel nostro tessuto economico e sociale, che non è certo immune. Anzi. Qualche anticorpo l’ha sviluppato, certo, ma le mafie mutano, sono come dei virus che si diffondono e si moltiplicano, silenziosi e invisibili allo sguardo.

Il nuovo procuratore generale Stefan Blättler, ospite di una conferenza a Mendrisio, ha ricordato che “la criminalità organizzata investe o tenta di investire nel circuito legale denaro frutto di reati”. E che nel riciclare i soldi, “la mafia cerca delle opportunità. Ebbene, l’intera economia può costituire un’opportunità”.

Credo dunque che la storia che ho raccontato 33 anni fa in quell’inchiesta possa in qualche modo aiutare a capire il presente, anche se le cose sono cambiate: sono cambiate le regole e le leggi, è cambiato il mondo, e sono cambiate le mafie, e se in quegli anni il focus era su Cosa Nostra oggi è sulla ‘Ndrangheta. Una sola cosa non è cambiata: la sete di denaro e di ricchezza – e di potere - che muove le mafie.

Come dice Roberto Saviano “non è scusabile che le mafie sembrino una questione ormai risolta. Che sembrino svanite. A svanire invece è stato solo l’argomento mafie dal dibattito politico, dal dibattito pubblico”.

Ho perciò pensato di riproporre un sunto di quell’inchiesta, attualizzando fatti e personaggi con gli sviluppi che ci sono stati negli anni successivi, anche recentissimi.

Il metodo Falcone

Giovanni Falcone, allora giudice istruttore alla Procura di Palermo, fu il primo a capire che, per combattere le cosche si dovevano seguire le tracce dei soldi. “Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose – diceva - è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sè i grandi movimenti di denaro connessi alle attività illecite più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia”.

Don Vito Ciancimino

Tentai dunque di mettermi, da giornalista allora praticante, sulle tracce di uno dei tanti flussi di denaro che arrivavano in Ticino. E scelsi un filone, quello della famiglia Cassina, guidata dal conte Arturo, che qualche interesse in Ticino l’aveva, ed era legata a doppio filo all’ex sindaco democristiano di Palermo Ciancimino. Don Vito, figlio di un barbiere di Corleone, nel ’92 sarebbe stato condannato in via definitiva a 8 anni per associazione mafiosa e corruzione al processo per i “grandi appalti”. Non so se me lo sono sognato, ma non credo: trovai in qualche vecchio articolo di allora anche una foto di Ciancimino scattata a Lugano.

Per la cronaca, nel 2014 il Ministero pubblico della Confederazione ordinò la confisca di oltre 12 milioni di euro che erano “nella disponibilità” di Don Vito (morto nel 2002), metà dei quali vennero incamerati dalla Svizzera e i rimanenti restituiti all’Italia. Ci sono voluti 25 anni, ma alla fine i soldi su cui indagava Falcone sono saltati fuori. Erano in una banca di Ginevra. Una parte, almeno.

Francesco Zummo

Sempre per la cronaca, l’anno scorso è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio l’imprenditore siciliano Francesco Zummo, oggi 90enne, ritenuto tra i principali responsabili del “sacco di Palermo” orchestrato da Ciancimino, proprietario di un impero edile di circa 2’700 immobili. Qualche mese prima la Procura Anticorruzione albanese aveva segnalato ai magistrati siciliani di aver bloccato un conto aperto dall’imprenditore in una banca greca a Tirana sul quale erano depositati 19 milioni di euro provenienti da istituti bancari ticinesi. Gli inquirenti sospettano che il costruttore abbia occultato parte del tesoro di Ciancimino, anche accompagnando due volte in Canada i suoi figli per consigliarli nell’acquisto di immobili.

“Zummo è stato certamente un imprenditore colluso con Cosa nostra – hanno scritto i giudici della Corte d'appello che nel 2020 gli sequestrarono un patrimonio di 150 milioni di euro – avendo intrattenuto rapporti personali, amicali ed economici con diversi esponenti mafiosi di primissimo piano, quali Vito Ciancimino”.

L’assassinio di Ninni Cassarà

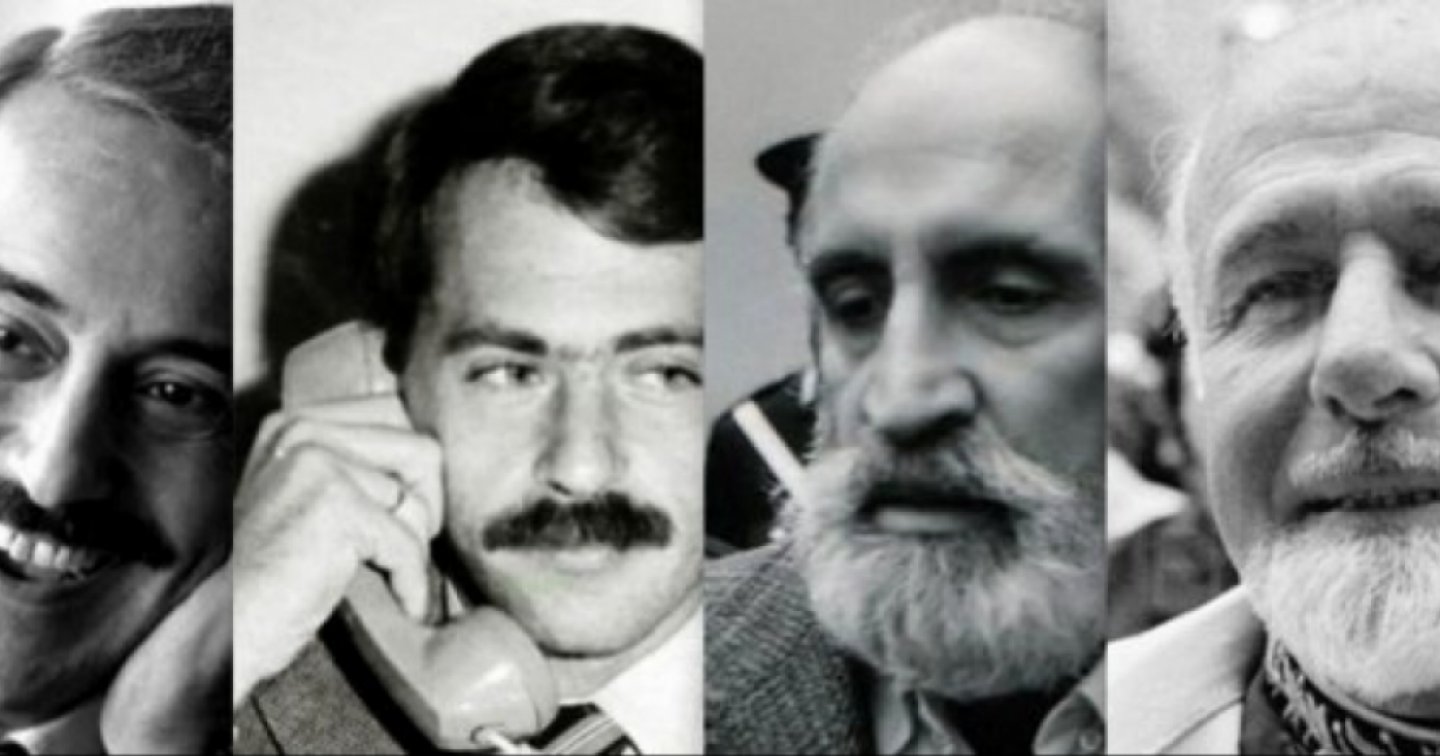

Quando realizzai quell’inchiesta non c’erano internet e i cellulari. Si lavorava con gli archivi dei giornali e con i telefoni a cornetta. Rileggendola oggi mi sono tornate alla mente le molte telefonate che feci allora con diversi poliziotti dell’antimafia di Palermo, con colleghi come Attilio Bolzoni di Repubblica e Claudio Fava, che venne poi eletto alla Camera e all’Europarlamento. Sulla pista che cercai di seguire c’era un nome chiave: Antonio “Ninni” Cassarà, vicequestore del Pool antimafia assassinato nell’85, dopo aver collaborato strettamente con Falcone e aver contribuito con le sue indagini al maxi processo che si sarebbe celebrato a Palermo l’anno dopo. Aveva 38 anni e tre figli quando i killer gli scaricarono addosso duecento colpi di kalashnikov. Se i mandanti dell’omicidio di Cassarà sono stati accertati - tra loro, lo stesso Capo dei Capi, Totò Riina - i motivi sono sempre rimasti in quell’ombra che avvolge ogni delitto di mafia.

Tra le ipotesi che circolavano allora tra gli inquirenti palermitani c’era quella che Cassarà avesse fiutato una pista svizzera. Parlai a lungo con il poliziotto Carmine Mancuso, allora presidente del Coordinamento antimafia, che fu poi tra i fondatori della Rete con Leoluca Orlando e divenne senatore della Repubblica. Gli chiesi cosa ne pensasse della “pista svizzera”. Mi rispose: “Sono convinto che sia molto importante. Sappiamo tutti quali sono le particolarità delle banche elvetiche. E Cassarà iniziò a guardare alla Svizzera dopo aver compiuto delle indagini sui Fiorentino (ndr: potente famiglia palermitana che gestiva gioiellerie). Cassarà seguendo la traccia di una finta rapina denunciata dai gioiellieri scoprì un grosso ‘buco’ relativo al riciclaggio di denaro sporco. Poi Cassarà fu ucciso e la indagini passarono alla Guardia di finanza, che trovò nelle casse dei Fiorentino 33 miliardi di lire non denunciati. Ma questa era soltanto la punta di un iceberg, erano le briciole dell’enorme flusso di denaro sporco tra la Sicilia e la Svizzera”.

Secondo Mancuso, i Fiorentino erano uno dei perni su cui poggiava il complesso meccanismo che consentiva ad alcuni esponenti palermitani in odore di mafia di riciclare in Svizzera i soldi sporchi di Cosa Nostra.

Il conte Arturo Cassina

Una tesi sostenuta anche da Fava, che in un articolo aveva scritto: “Ninni Cassarà, poco prima di essere ucciso, era stato a più riprese in Svizzera per collaborare alle indagini della polizia elvetica su alcune ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, ma anche per indagare sulle operazioni finanziarie effettuate in quel paese dal più potente degli imprenditori, Arturo Cassina. Un’inchiesta che andava avanti ormai da quattro mesi e della quale, negli ambienti imprenditoriali di Palermo, si cominciava cautamente a parlare. Se non altro, perché nella categoria degli intoccabili palermitani Cassina è stato, fino ad oggi, ai primissimi posti”.

Va a questo punto ricordato che i Cassina in Ticino avevano investito nella Polivideo di Riazzino e in un albergo a Muralto. Nell’inchiesta riportai anche la versione del loro portavoce. Disse: “I discorsi mafiosi sono ben altri, sono quelli che riguardano il traffico dell’eroina. Che interesse avrebbero i Cassina a scendere a patti con la mafia?”. Poi, però, aggiunse: “Lei crede che un imprenditore del nord (ndr: Cassina era comasco) possa venire a Palermo senza che Cosa Nostra si interessi ai suoi affari?”.

Arturo Cassina ha gestito per quasi 40 anni i grandi appalti palermitani: aveva il monopolio della manutenzione stradale e della rete fognaria. È la vicenda che è passata agli annali della cronaca come “il sacco di Palermo”. Poi divenne sindaco Giuseppe Insalaco e decise di non rinnovare gli appalti al gruppo Cassina che, disse alla Commissione antimafia, inquina con pressioni e interessi la gestione della vita politica palermitana. “Mi facevano trovare ogni mattina i mandati di pagamento sulla scrivania, confusi insieme alla posta ordinaria – raccontò -. Speravano che non me ne accorgessi, che firmassi quelle delibere insieme alle ricevute. Ogni delibera valeva decine di miliardi”.

Due settimane dopo quelle dichiarazioni, l'automobile di Insalaco fu bruciata davanti a casa sua, nonostante la presenza degli agenti di scorta che vigilavano su Giovanni Falcone, che abitava nello stesso palazzo. Insalaco venne assassinato nel 1988, e dopo la sua morte fu trovato un memoriale di 17 pagine nel quale accusava diversi esponenti della DC palermitana, e il sistema di gestione degli appalti e del potere cittadino, denunciando inoltre il ruolo occulto della confraternita dei Cavalieri del Santo Sepolcro, presieduta dal conte Arturo Cassina.

Bruno Contrada

Dalle dichiarazioni che raccolsi spuntava anche il nome di un personaggio allora poco noto: quello di Bruno Contrada. Dopo la morte di Cassarà, mi disse il collega Claudio Fava, il suo ufficio fu sigillato e “alcuni poliziotti della Mobile raccontano che dopo il delitto arrivarono gli uomini dei servizi segreti inviati, pare, da Bruno Contrada, funzionario del SISDE, il Servizio d’informazione per la sicurezza dello Stato democratico, ex capo della Criminalpol palermitana e allora capo di gabinetto dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia. Questi uomini, dicono gli agenti, rimasero quattro ore chiusi nell’ufficio di Cassarà e frugarono tra le sue carte senza poi redarre un verbale della perquisizione. Cassarà aveva fatto più volte il nome di Contrada come di un personaggio di grande ambiguità”.

Ma che c’entrava Contrada con Cassina? Le cronache raccontarono successivamente, quando Contrada finì in carcere, che una mattina di novembre del 1984 nel Duomo di Monreale, sulla collina palermitana, “la mano più contesa per la canonica stretta amicale fosse quella del luogotenente per la Sicilia del priorato del Santo Sepolcro. Quella del conte Arturo Cassina. Quel giorno, a inginocchiarsi di fronte alla dignità dei Cavalieri, oltre a prefetti e funzionari di alto rango della Polizia, c’era anche Bruno Contrada, allora dirigente della Criminalpol, destinato a diventare il numero 3 dei servizi segreti italiani per poi precipitare nell’onta della più indegna tra le condanne definitive che possano colpire un servitore delle istituzioni: aver favorito la mafia”.

Anche Bruno Contrada si era sottoposto alla cerimonia dell’investitura, con tanto di ermellino e lo spadino del conte Arturo posato sulla spalla destra. E a chi gli chiedeva perché lo avesse fatto, lui rispondeva: “Perché c’è qualcosa di male? È come far parte del Rotary o del Lions”.

Per la cronaca, Contrada fu arrestato il 24 dicembre del 1992. Si è sempre dichiarato innocente, in un primo tempo è stato assolto in appello, ma nel 2007 è stato condannato in via definitiva a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

La telefonata con Giovanni Falcone

A questo punto, forse, vi sarete persi nel labirinto di nomi, di date, di inchieste e di sangue. Però, una sera, dal mio ufficio in via Orelli a Locarno, dov’era la redazione del Giornale del Popolo, composi un numero che qualcuno mi aveva dato. Rispose direttamente Giovanni Falcone. Gli chiesi conto di quanto avevo raccolto. Dottore, dissi, vorrei farle qualche domanda sul delitto Cassarà e la pista svizzera. “Ma lei si rende conto che io non posso dirle nulla? Sto facendo delle indagini e non posso parlare di questa vicenda. La ricerca continua e deve continuare in silenzio”, rispose. E di Contrada cosa mi può dire? “Nemmeno su Contrada posso esprimermi”. E su Cassina? “Nemmeno, mi dispiace”. Insomma, sulle cose che avrei voluto sapere Falcone mantenne un riserbo assoluto. Quindi scambiammo due parole in generale sul suo lavoro, sui rischi che correva, sulla difficoltà delle indagini...

Qualche mese prima, nell’autunno dell’88, Giovanni Falcone era stato in Ticino, in una delle diverse visite durante le quali incontrava gli inquirenti che allora collaboravano con lui.

Nel giugno dell’89, sempre per la cronaca, ci fu il fallito attentato dell’Addaura: una carica esplosiva venne trovata sulla spiaggetta antistante la villa che il magistrato affittava durante l’estate. Quella mattina Falcone aspettava i colleghi ticinesi Carla Del Ponte e Claudio Lehmann. Poi, il 23 maggio del ’92, ci fu la strage di Capaci.

Ecco, rileggendo oggi le notizie e le testimonianze che raccolsi 33 anni fa mi è parso ancora più chiaro quanto sia stato importante l’insegnamento di Giovanni Falcone. Al di là del suo esemplare coraggio di eroe civile, ci ha detto prima di tutto una cosa: che “senza un metodo non si capisce niente”. E quanto diceva allora a proposito dell'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata vale purtroppo ancora oggi: “È emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può suscitare sull’opinione pubblica”.